産業界と連携した実践教育を行う本学では、現実的な課題の解決に取り組むPBL(Project Based Learning・課題解決型学習」)が授業の中心です。

職業専門科目「デザインエンジニアリング概論」の授業においては、学生たちが「10年後、私たちが実現する新商品、サービス」というテーマに取り組みました。

グループに分かれてICT(情報通信技術)やロボット技術を駆使したビジネスプラン(解決策)に取り組み、選抜された4グループによる報告会が学内ホールで実施されました。

各グループはそれぞれ、SDGsや介護、自動運転等の社会課題を解決する新商品やサービスを提案。市場調査や業界動向も調べたうえでAI、IoT、ロボット等の技術を融合させたビジネスプランを作成し、それをわかりやすく伝えるスライド資料やプレゼンスタイルにも工夫を凝らした発表が行われました。

■発表グループと「テーマ」

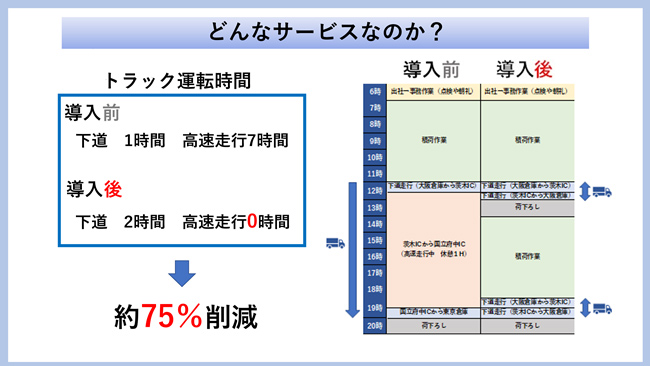

1. いるかさんちーむ「長距離トラック用 後付け自動運転装置」 >>

2. SWANs「AIがコーディネートしてくれるアプリケーションサービス」 >>

3. WatchONT「介護アシストAIカメラ」 >>

4. TAZY「外出先で中身を確認できる冷蔵庫」 >>

その後に外部の有識者や浅田副学長ら審査員による選考が行われ、入賞したグループ(優秀賞「WatchONT」、審査員賞「TAZY」)には浅田副学長から表彰状が授与されました。

本学では、学んだ専門知識・スキルを実際に社会に活用する実践的な学修を行うことで、実務で必要な「課題発見力」「課題解決力」「応用力」を1年生のうちから養っていきます。

また、今回のプレゼン大会の運営は学生たちが担当。

それぞれ企画立案や台本作成、司会、会場で流す映像の制作、音響や照明、ステージ進行など役割を分担し、教員指導のもと一丸となって事前の準備・リハーサル・本番を進めました。

司会進行役の学生スタッフ 村田海斗さんは、タイトル画像や表彰式用のスライドの作成も担当。別の学生スタッフ 前川達平さん、山下咲伎さんは「他のスタッフや先生方と密に連絡を取って、それぞれの業務に偏りが出ないように調整することが、一つの企画をスムーズに進めていくうえで重要であることを学びました」との感想も。

学生たちにとって実際の仕事と同様、チームでプロジェクトを成功に導く貴重な経験となりました。

審査基準

・社会課題の理解と解決

⇒社会課題を分析・理解し、それを解決する提案となっているか?

・顧客志向の理解とソリューション提案

⇒潜在的な顧客ニーズを発掘し、それを解決する手段としての商品、サービスの提案になっているか?

大阪らしい提案、プレゼンのストーリーとなっているか?

・AI、IoT、ロボット等の融合技術の活用

⇒“Designer in Society(社会とともにあるデザイナー)”を実践するために、AI、IoT、ロボット技術を融合させた提案となっているか?

・顧客と商品・サービスとのコミュニケーション

⇒提案する商品・サービスをいかにして社会に普及させるかの検討がなされているか?

・チームワーク

⇒多様なチームメンバーの長所を生かし、チームの総合的なパフォーマンスを高めているか?

いるかさんチーム

(北野裕也 / 白倉一樹 / 高山理沙 / 山下大貴)

- 今回のテーマと、そのテーマを選んだ理由

テーマ「長距離トラック用後付け自動運転装置」

自動運転が様々な車に搭載出来たら便利という話とそれが社会課題の解決に活かせたらという考えからこのテーマに決定しました。

- チーム制作における役割分担

・発表担当:白倉一樹

・資料作成:白倉一樹、北野裕也、高山理沙

・参考資料収集:北野裕也、高山理沙、山下大貴 - 課題制作していく中で最も苦労した点

まだ市場がなく各企業が研究中の内容なので、専門的な知識が手探りの中で進めるのが大変だった。

- 今回のプレゼンテーション内容で特に注力したポイント、発信したかった内容について

テーマの実現性、企業としてのビジネスプランの利益の追求性を深掘りした。

- 今回の課題制作に取り組んだことで、気づけたこと・成長できたと感じる部分について

テーマを実現するに必要な具体的な知識が全然足りないと気づいた。

0の市場から1を作り出す難しさ。 - 今回の経験を踏まえて、今後の抱負

今回の経験を通してまだまだ知識不足がわかったので、足りない分を本学で学び 世界に羽ばたける人材になれるように精一杯努力したいと思います。

- 今その他、自由に記載してください

発表時間が短い中一目でサービスの内容が分かる図にすることに苦労しました。

SWANs

(速水温斗 / 山内裕貴 / 石之真菜 / 北野賢一郎)

- 今回のテーマと、そのテーマを選んだ理由

周りで服装に困っている人がいました。月日がたち、しばらくすると、その人は服装が変わり、とても生き生きとしていました。私は「なんかいいことあったん?どうしたん?(大阪弁)」と尋ねると、「自分に似合う服がわかって、出かけるのが楽しいし、自信がついた!」という答えが返ってきました。それから、良いことが色々あったそうです。

私たちはこういう人たちを増やしたいと考えました。

オシャレをしたいけど、ファッションがわからない、自分に似合う服を着たいけどわからない、考える時間がもったいない。そういう問題を抱えた人たちは少なくないと思い、それを解決するテーマを決めました。 - チーム制作における役割分担

・サーバ、資金のことなどについて:速水温斗

・AI技術:山内裕貴

・既存の商品の調査:石之真菜

・グループ代表、アプリの仕組み、情報のまとめ、戦略など:北野賢一郎 - 課題制作していく中で最も苦労した点

私たちのグループはAI技術について、一番苦労しました。

山内君を中心にみなで考え、調べたり、教授の方々に質問したりしましたが、大学1年生というのもあって、まだまだグループ全員知識不足で、難しくて苦労しました。

しかし、改めてAIの難しさを知る反面、教授のお話を伺ったり調べたりしていくうちに、AIの深さや面白さも知ることができて、ますますAIへの勉強意欲が高まりました。

これからも、もっとこの大学で学び、知識を身につけたいと思います。 - 今回のプレゼンテーション内容で特に注力したポイント、発信したかった内容について

やはりアプリの内容です。プレゼンではアプリの説明に力を入れました。

子どもから大人まで、誰もがわかる、聞いていて飽きない、そういうプレゼンを心掛けました。そのアプリの内容は、ユーザの性格、好みを見て、アプリ内のキャラがコーディネートしてくれる、アプリ内のキャラとコミュニケーションを取ればと取るほど信頼関係をつくれる、さらに、外国語だけではなく方言が対応しているという内容です。

現段階では技術的には難しいと思いますが、私たちはこれから勉学に励み、将来、このような商品・サービスを実現させたいです。 - 今回の課題制作に取り組んだことで、気づけたこと・成長できたと感じる部分について

やはり仲間の大切さです。個人ではここまでできませんでした。

はじめは四人、お互い知らない状態でスタートしました。しかし、グループ活動をしていく中で、お互いの良いところ、得意なこと、不得意なことなど知ることできました。最初はバラバラでしたが、最後には、「このグループならどんなことでも乗り越えられる!!」と思うようにもなりました。

集団行動は確かに、難しいです。苦労します。しかし、集団で力を合わせて目標を達成できた時の喜びは、言葉にできないくらい、嬉しいです。人はお互い、気づかないところで支えられているのだと改めて知ることできたので、私たちもこれから社会で支えられてきた分の、何倍も人を支えられる人になるように頑張ります。 - 今回の経験を踏まえて、今後の抱負

今回のプレゼンのお題は、10年後実現させたい商品・サービスという内容でしたが、今回の経験を踏まえて、これからもっと学びもっと経験を積んで、次は「実現させたい」ではなく、「実現させる」商品・サービスをプレゼンできたらいいなと思っています。

- 今その他、自由に記載してください

一番伝えたいことは!やはりみなさんに自信を持ってほしいということです!

さらに、現在多くの社会問題があると思います。私たちは社会問題の根本は”人”だと思っています。

しかし、社会問題を解決できるのも”人”です!私たちは、その“人”なんです!

社会問題を解決できるくらいの可能性を秘めてるはずです!だから、私たちはみなさんに自信を持って欲しいのです。その自信をもってもらえるような商品がこのアプリです!

さあ!自信を持って!充実した日々を!! - ロゴマークについて

SWANは白鳥という意味で、白鳥は美しさの象徴、そこから由来しています。

WatchONT

(木口佳南 / 井関斗空 / 小池龍馬)

- 今回のテーマと、そのテーマを選んだ理由

私たちの班のテーマは、介護アシストAIカメラです。

今回、講義内で提示された「10年後に実現したい商品・サービス」というトピックから話し合いを始めましたが、せっかく何かを実現するのなら、社会問題を解決する商品・サービスを考案したいという考えでメンバーの意見が一致したため、社会問題についてまず調べました。そこから、社会問題の中でも介護が特に深刻な状況にあると私たちは受け止めたため、この社会課題を解決するための何かを考案しようという意見でまとまりました。実際、プレゼンでも述べたように介護業界には様々な問題があるため、これの根本的原因となっている介護職員不足を解決するために今回はカメラという形でこの課題を解決しようと考えました。

このテーマに至るまで、まず社会問題の分析を行い、その後に介護業界の課題と現状の分析を行いました。このような多重の分析により課題への理解がより深まったため、顧客ニーズ(介護職員の方々)に寄り添いながら課題解決に究極に近づけたサービス考案をすることができました。また、その課題・現状にどの様なアプローチをして商品考案を進めるのかという部分については、実際の介護職員の方へインタビューし、意見を頂戴した上で考えていったため、より実現に近づけられる様な商品考案ができたと思います。 - チーム制作における役割分担

・プレゼン発表・スライド製作:木口佳南

・資料集めやスライドの構成担当、質疑応答に備えた準備:井関斗空・小池龍馬 - 課題制作していく中で最も苦労した点

この介護アシストAIカメラに組み込む技術について考えることが、最も苦労した点です。将来的に実現できる技術でなければならないと同時に、新たな技術を提案しなければならなかったため、技術についてまだそこまで理解が深まっていなかった私たちにとってはとても難しかったです。主にAIやIoTなどの応用できそうな既存技術について徹底的に調べ上げ、そこから独自に技術を組み合わせたと同時に、既存技術を用いた全く新しい技術も考案し、今回のプレゼンで発表しました。

また、その考案した技術をいかにして伝えるかという点についてもとても悩みました。私たちの考えた技術に整合性があると納得してもらうために、できるだけ伝わりやすいようスライドの図表なども工夫して製作しました。 - 今回のプレゼンテーション内容で特に注力したポイント、発信したかった内容について

今回私たちが特に注力したのはスライドのデザイン構成です。7分間という発表時間の中で、いかに飽きさせずに伝えたいことを伝えきるかという部分は特に気を付けました。社会課題の部分では深刻さを、最後のまとめには、この商品によって生み出される明るい未来をイメージさせるためにアニメーションや色使い、イラストなどを工夫し、内容が視覚的に入って来やすいようにしました。

また話し方についても、テンポ良くはっきりと話すことで、プレゼン全体のインパクトを強くするということも意識しました。このように、視覚・聴覚ともにアプローチを行い、説得力を高めようと試みました。

今回発信したかった内容は、介護業界の現状とこれから開発したい技術についてです。介護は今後誰もが関わる可能性のあるものなので、多くの人に介護業界の課題について意識して欲しかったため、課題について詳しく発表しました。また、あったらいいなという技術についても発表し、まだ大学1年生の私たちが考えた技術を多くの人に評価してもらいたいと感じていました。 - 今回の課題制作に取り組んだことで、気づけたこと・成長できたと感じる部分について

今回のプレゼンを通して、情報をまとめたり、取捨選択する能力が格段に向上したと感じています。プレゼンは、限られた時間の中で伝える内容をしっかりと選び、それをさらに綺麗にまとめることが必要だと私は感じているため、この部分にはしっかり取り組みました。デザインエンジニアリング概論の講義内で学んだ情報を伝える様々な手段も参考にして、綺麗にスライドをまとめられたと思います。

また、私たちがまだ講義などで扱っていない技術について自主的に調べたことで、AIやIoTといった今後私たちが学んでいく技術についての理解を深めることができました。これにより、さらにそういった技術についての興味関心が強まりました。

さらに、人前に立って自分たちのまとめた内容を発表するという経験は、とても良いものだと感じました。発表するときは少し緊張しましたが、結果的に今回の経験が自分たちの自信になり、勉強に対するモチベーションも向上したと感じています。第三者に自分たちの考案を評価して頂くコンペティションは、自分たちの考案を客観視するいい機会であると感じたため、今後も是非こういったコンペティションの機会を設けて欲しいと感じています。また、後輩の発表もぜひ来年聞いてみたいなと思いました。

- 今回の経験を踏まえて、今後の抱負

今後は、講義などを通してさらにAIについて学習し、さらに実現可能性の高い技術を考案できたらいいなと考えています。そのためにも、今のうちから講義内容やその応用についてしっかりと学習し、定着させ、新たな知識を吸収していきたいと思いました。また、現在はグローバル化が進んでいるため、英語でのプレゼンも必要になってくると考えています。ですから、力試しにも英語でプレゼンを行ってみたいとも思いました。

さらに、人前に立つことの大切さが分かったため、校内に限らず様々なコンペティションなどに参加して、より質の高い考案・プレゼンができるよう練習していきたいと感じました。私(木口)は将来自分自身の考案する商品・サービスを多くの人に提案していきたいと考えているため、そのようなシーンに備えて、今のうちからこのような機会を利用して力をさらにつけていきたいと感じています。

TAZY

(在津輝一 / 穴田祐一朗 / 鳥井楽人 / 山本千尋)

- 今回のテーマと、そのテーマを選んだ理由

私たちのテーマは、「外出先で中身を確認できる冷蔵庫」です。

私たちは、新たな商品・サービスを提案するにあたりSDGsについて取り上げ、その中で、自分たちの生活に一番身近であった「食品ロス」に注目しました。その中で、日本の食品ロスは家庭からの排出が全体の半分を占めていること、またその原因の多くが期限切れや食べ残しにあることから、「買いすぎ」を防止することが食品ロスの大きな改善に繋がると考え、今回のテーマを選択しました。 - チーム制作における役割分担

・社会課題の理解、顧客ニーズの深堀:在津輝一

・プレゼンテーション、資料作成、全体取りまとめ:穴田祐一朗

・ビジネスモデル、販売計画の提案:鳥井楽人

・商品を実現するための技術分析、提案:山本千尋 - 課題制作していく中で最も苦労した点

私たちが最も苦労した点は、市場の理解と、既存商品との差別化です。

既存の商品がどのような顧客ニーズからその機能を持ち、また、それがどのような技術を用いて実現されているのかを分析することと、その結果からどのように差別化を図るか、どのような技術を用いて実現するかという点で非常に頭を悩ませました。 - 今回のプレゼンテーション内容で特に注力したポイント、発信したかった内容について

私たちが今回のプレゼンテーションで発信したかった内容は、日本におけるSDGsについてです。

私たち自身がそうであったように、「SDGsは自分とはあまり関係ない」と思っている人が多いかもしれませんが、今回挙げた家庭からの食品ロスは、個人の意識から改善できるものであり、共働き世帯における家事の負担は、身近な家族が抱えている課題です。皆さんにも自分の問題だという認識で、日々考え、行動して頂ければと思います。 - 今回の課題制作に取り組んだことで、気づけたこと・成長できたと感じる部分について

私たちは今回の課題制作を通じて、グループワークのメリット・デメリットについて気づきがありました。

ブレインストーミングを用いて個人では出しえないようなアイデアが生まれること、役割分担を決めて作業を進めることで生産性を向上させられることなどがメリットとして挙げられます。一方で、一部のメンバーに作業を任せてしまうことや、意見の対立でメンバーの衝突が発生することがあり、グループ内で作業を進めることの難しさを感じました。 - 今回の経験を踏まえて、今後の抱負

今回のワークを始めた時点では専門的な知識が乏しく、ソリューションの提案、開発コストやスケジュールの検討、なにより技術の実現性の点で大きく課題が残りました。今後の大学生活で、デザイン工学および、AI、IoT、ロボット等に関する知識を深めることで、よりよいサービスを提案し、それを実現できるだけの力を身につけていきたいと思います。

- その他、自由に記載してください

チーム名はチームメンバーのイニシャルを並び替えたものですが、TAZYとは視覚ハウンドの一種で、視覚と走力に優れるという特徴があります。これには、正確なAI認識と処理速度を武器にした家電を開発していきたいという意味が込められています。